虚血性心疾患:経皮的冠動脈形成術(PCI)

経皮的冠動脈形成術(Percutaneous Coronary Intervention、略してPCI)は、「狭心症の診断と治療」や「急性心筋梗塞の診断と治療」の項でも触れましたが、動脈硬化によって生じた冠動脈(心臓を栄養する動脈)の狭窄や閉塞をバルーンカテーテルで血管の内側から押し拡げて血流を回復させる治療法です。冠動脈バイパス手術と比べると低侵襲であり(身体的な負担が少なく)、冠動脈インターベーションとも呼ばれています。

PCIの手段として最初に開発されたのは、バルーンカテーテルでした。その後、後で述べるように「急性冠閉塞」や「再狭窄」などバルーンカテーテルのウイークポイントを補うために開発されたのが、冠動脈ステントでした。そこで、PCIをバルーンカテーテルだけで行う場合と冠動脈ステントを併用した場合を区別するために、バルーンカテーテルだけのPCIをPOBA(Plain Old Balloon Angioplasty)と呼ぶようになりました。POBAも冠動脈ステントもPCIなのですが、冠動脈ステントがPCI件数の大多数(80〜90%)を占めるようになったこともあり、PCIといえば「冠動脈ステントを使用したPCI」を指すことが多いようです。

PCIの基本は、バルーンカテーテルで狭窄病変を押し拡げることです

1977年に、スイス人の医師(グルンツィッヒ(Gruentzig)先生)が、世界で初めてバルーンカテーテルで冠動脈を拡げることに成功しました。わが国の第1例目のPCIは、1981年に小倉記念病院(北九州市)の延吉正清先生によって行われました。

PCIでは、先端にバルーン(風船)がついた細いバルーンカテーテル(径1mmほど)を使って治療します。冠動脈造影検査で使うカテーテルより少し太めのガイディングカテーテルの中を通して、バルーンカテーテルを冠動脈の狭窄部位まで押し込み折り畳んだバルーンを膨らませて狭窄部を押し拡げます。俗に言う「風船治療」で、上述したようにPOBAといいます。POBAは、バルーンでプラーク(コレステロールがたまってできた動脈壁の隆起)を押しつぶすというよりは、血管壁を引き裂いて拡げるというやや乱暴な治療です。POBAがうまくいけば、狭心症の症状はなくなり患者さんは明らかに過ごしやすくなります。

しかし、PCI(POBA)が導入された当初は、PCIを行っている時や心臓カテーテル検査室を出て間もなく、治療部位が血栓で詰まることが5〜10%の頻度で起こっていました。この現象を「急性冠閉塞」といいます。急性冠閉塞は、POBAにより引き裂かれた冠動脈壁の中身が動脈内にむき出しになり、その表面に血の塊(血栓)がこびりつくのが原因でした。冠動脈が血栓で閉塞したために急性心筋梗塞が起こったり、急性心筋梗塞を回避するために緊急で冠動脈バイパス手術が行われたりしていました。導入当初のPCI(POBA)は、今のように気楽に受けられる治療ではなかったことを思い出します。

バルーンカテーテルによるPCI(POBA)の様子を示す模式図です。

①ガイディングカテーテルを冠動脈の入り口に差し込み、極細で柔らかいガイドワイヤー(GW)を病変部より先まで進めます。

②GWに沿わせてバルーンカテーテルを狭窄病変まで進めます。

③希釈した造影剤* を注入してバルーンを膨らませて狭窄部を拡げます。

④バルーンの中の造影剤溶液を吸引してバルーンをしぼませます。

⑤バルーンカテーテルとGWを冠動脈から引き抜いて治療完了です。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス

*:造影剤で膨らませたバルーンをレントゲン撮影すると、バルーンの形がわかるので狭窄部が十分に拡がっているかどうかが確認できます。

さらに、POBA直後の急性冠閉塞の危機を乗り越えた後には、「再狭窄」という新たな問題が待ち構えていました。POBAで傷ついた冠動脈壁は、平滑筋細胞や線維細胞が増殖して修復されます。その際に、細胞の増殖に歯止めが効かず必要以上に細胞増殖が進んでしまうと、POBAで拡げた部位が2〜4ヶ月後にまた狭くなり塞がってしまう現象が発生してしまいます。この現象を「再狭窄」といい、POBA後の患者さんの30〜60%に発生しました。

冠動脈ステントの登場により、「急性冠閉塞」が減りました

バルーンカテーテルでのPCI(POBA)を行っている時やその直後に急性冠閉塞が起こった場合の緊急対応のため、あるいは急性冠閉塞をきたさないように予防するために開発されたのが冠動脈ステントでした。冠動脈ステントは網目状のメッシュの金属の筒で、バルーンカテーテルに巻き付けてあります(ステントバルーンカテと呼びます)。バルーンカテーテルで狭窄病変をしっかり拡げた後に、ステントバルーンを治療部位で拡張させて冠動脈壁の内側にステントをピッタリ押し付けるように留置します。冠動脈ステントを展開して留置することにより、動脈壁の解離はきれいに押し拡げられるようになったので急性冠閉塞は明らかに減りました。

さらに、冠動脈ステントを留置するようになってから、再狭窄もPOBAの半分に減りました。しかし、冠動脈ステントを使っても、まだ20〜30%の患者さんに再狭窄が発生しました。

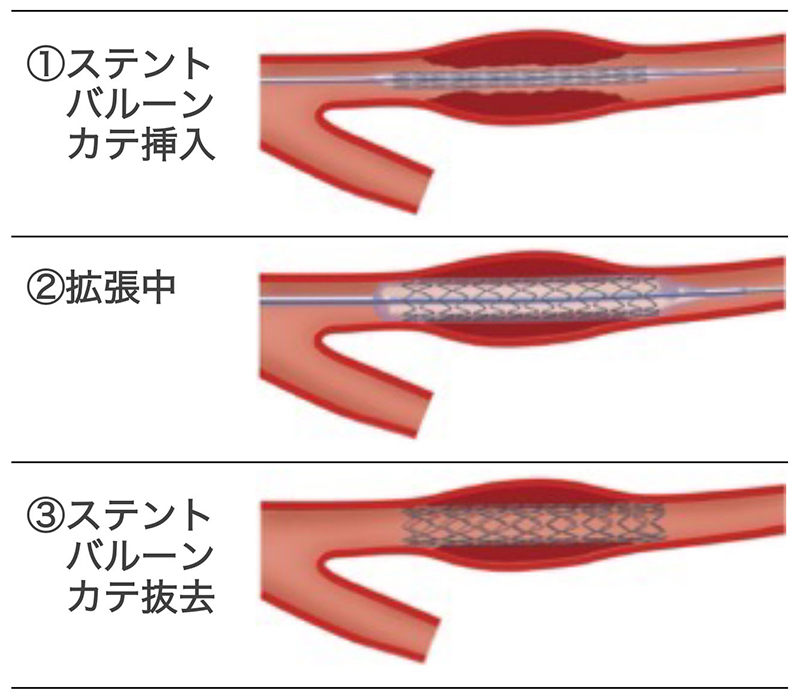

冠動脈ステントによるPCIの手順を示す模式図です。

POBAと同じように、ガイディングカテーテルを冠動脈の入り口に差し込み、ガイドワイヤー(GW)を病変部より先まで進めます。

①ステント付きのバルーンカテーテル(ステントバルーンカテ)を狭窄部まで進め、慎重に位置合わせをします。

②バルーンを膨らませてステントごと一気に狭窄部を拡げます。

③バルーンカテーテルとGWを引き抜いた後の、冠動脈ステントが留置された状態です。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス

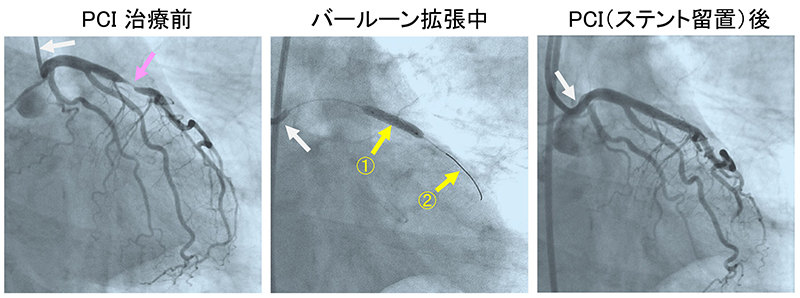

PCI中の冠動脈造影の写真です。

ピンクの矢印は狭窄病変、黄色矢印①は造影剤を注入して拡張させたバルーンカテーテル、黄色矢印②はガイドワイヤー(GW)、白矢印はガイディングカテーテルをそれぞれ示しています。

左のPCI治療前の造影では、左前下行枝に高度の狭窄病変を認めます。中央の写真では、GWに沿わせて病変部まで進めたバルーンカテーテルがくびれることなくしっかり拡がっているのがわかります。右の写真は、POBA後に冠動脈ステントを留置して撮影したものですが、病変部は前後の血管の太さと同じくらいに拡がっています。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス(一部改変)

冠動脈ステントにまつわる新たな問題は、「ステント血栓症」でした

冠動脈ステントのお陰で、PCI中やその直後に起こる急性冠閉塞は大幅に減少しましたが、PCI後の数日ないし1ヶ月以内には依然として3〜5%の頻度で「ステント血栓症(ステントの内側に血栓がこびりついて塞がってしまうこと)」が発生しました。冠動脈ステントは生体にとって異物なので、表面に血の塊(血栓)が付着しやすく血栓症の原因になりやすかったのです。PCI後1ヶ月くらいすると、血管の組織が冠動脈ステントの表面を完全にカバー(被包)するので血栓症は起こりにくくなりますが、それまではステント血栓症がいつ起こってもおかしくない状況でした。

「ステント血栓症」の対策として、さまざまな抗血栓薬(いわゆる、血液をサラサラにする薬)が試されました。試行錯誤の末、1995年にアスピリンとチクロピジン(パナルジン®︎)の併用がステント血栓症をしっかり抑えてそれまでの1/10(約0.5%)に減らすことが実証されました。今では、チクロピジンの代わりにクロピドグレル(プラビックス®︎)やプラスグレル(エフィエント®︎)などの抗血小板薬(これらをP2Y12受容体拮抗薬といいます)が処方されています。アスピリンとP2Y12受容体拮抗薬の2剤の抗血小板薬を併用すること(Dual AntiPlatelet Therapy、略してDAPT)により、ステント血栓症は見事に克服されました。

「再狭窄」を大幅に減らしたのは、薬剤溶出性ステント(DES)でした

PCI後の再狭窄は冠動脈ステントのお陰で半減しましたが、依然としてその発生率は20〜30%と高率でした。そこで、その救世主として現れたのが薬剤溶出性ステント(drug-eluting stent、略してDES)でした。DESの表面には、抗がん剤または免疫抑制剤が塗り付けてあります。塗り付けられた薬剤は、1〜2ヶ月かけてゆっくり溶け出てくるように工夫されています。

再狭窄の原因である平滑筋細胞や線維細胞の増殖はPCI後の1〜2ヶ月間がピークなので、DESを留置すれば効かせたい期間だけ薬剤が作用します。また、薬剤量はきわめて微量で全身への影響はないので、効かせたい部位だけに薬剤を作用させることができます。DESの登場により、再狭窄率は10%未満に減少しました。

その後、薬剤の変更、ステントのデザインや薬剤のコーティング方法などに改良が加えられて、現在使われているのは「第3世代」のDESです。なお、薬剤を塗りつけていない従来の金属ステントは、ベアメタルステント(Bare Metal Stent、略してBMS)と呼ばれるようになりました。

冠動脈ステントを使わないPCIが見直されています

治療部位の冠動脈径が小さい場合は、冠動脈ステントが留置しにくい上に長期的には再狭窄が起こりやすく治療成績も良くないので、仕方なくPOBAだけでPCIを済ませることが多くありました。つまり、消極的にPOBAを選択するというイメージでした。

しかし、バルーンに再狭窄を抑制する薬剤が塗りつけられたバルーンカテーテル(薬剤コーティッドバルーン:Drug-Coated Balloon、略してDCB)が使えるようになってからは、POBAの良さが見直され積極的にPOBAが選択される場面が増えています。1981年の我が国第1例目のPCIから現在までの40年以上に渡る経験から、「5〜10年以上の長期経過をかえりみると、冠動脈の状態が最も安定しているのは、バルーンカテーテルのみ(POBA)で治療し再狭窄が起こらなかった場合」だということは循環器専門医の間では周知の事実です。

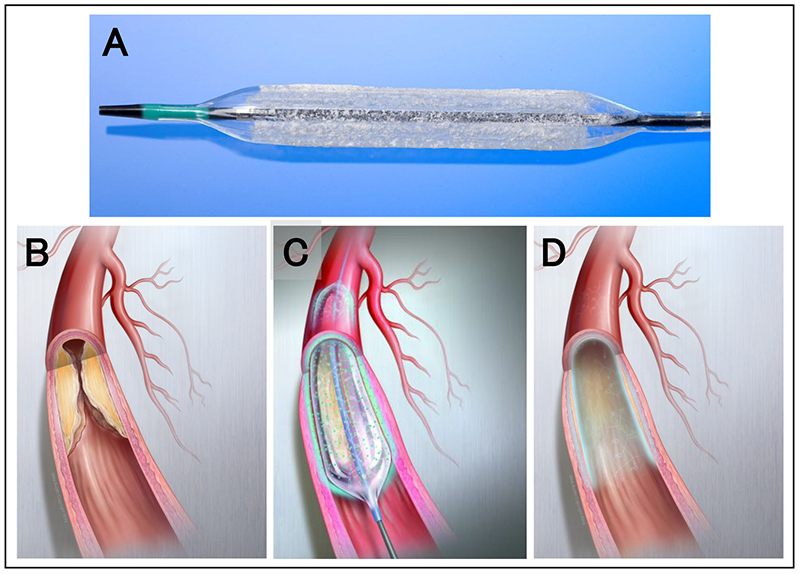

Aの写真は、ドラッグコーティドバルーン(DCB)の外観です。膨らませたバルーン表面の白い粉は、塗布された薬剤です。

B〜Dは、DCBを用いたPCIのイメージを示す模式図です。BはPCI前の狭窄病変、Cは病変部でDCBを拡張させているところ、DはPCI後の病変部です。DCBが触れた病変部には、再狭窄を抑制する薬剤が残ります。

そもそも冠動脈ステントの使用目的は、PCI直後の急性冠閉塞と2〜4ヶ月後に発生する再狭窄を回避するためですので、PCIを行ってから1年以上経過して目的を果たした後はステントの存在価値は無くなってしまいます。しかし冠動脈ステントは、一旦留置してしまうと取り出すことができません。冠動脈ステント留置後には、以下のようなデメリットがあります。

①冠動脈ステント留置後にはステント血栓症を防ぐため抗血小板薬の2剤併用(DAPT)が必要ですが、DAPTは抗血小板薬1剤に比べて出血(脳出血や消化管出血など)リスクが2倍になります。POBAで済めばDAPTは不要です。

②PCI後には数年毎に冠動脈CTを行って、「他の部位に新たな狭窄病変が発生していないか」「PCI部位に問題ないか」を確認します。しかし冠動脈CTでは、ハレーションのため肝心の冠動脈ステントの内部がよく見えません。

③何年か経って冠動脈バイパス術や2回目のPCIが必要になった場合には、冠動脈ステントが治療のじゃまになる可能性があります。

そのような中で、ステントレス(冠動脈ステントを使わない)PCIに期待が集まっています。ステントレスPCIの新たな手段として、生体吸収性のステント素材(徐々に分解・吸収され2〜3年後には無くなってしまいます)が注目されています。

残念ながら、現在使用できる生体吸収性ステントはステント血栓症がDESよりも多いという欠点がありますが、その欠点を克服すべく改良が進められています。DCBに加えて生体吸収型ステントがPCIの定番となれば、将来的にはステントレスPCIがPCIの主流になることでしょう。

院長 岡部より一言

ところで、PCIという言葉にはちょっとした思い出があります。

私は、1990年から約2年間 米国留学しましたが、日本の職場に復帰した時、周りの医師や看護師たちが頻繁にPCIと言うのを耳にして、「PCIって何?」と思いちょっと不安になったことを覚えています。留学前は、経皮的冠動脈形成術のことをPTCA(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)と言っていたのですが、わずか2年間で「PTCA」は死語となり「PCI」に置き変わっていたのです。

留学中は実験やデータ整理ばかりをしていて患者さんとは全く無関係の毎日でしたので、「浦島太郎」の気分になり周囲の同僚についていけるか心細くなってしまったのでした。

サイドメモ:『橈骨動脈アプローチ』はこちら

サイドメモ:『PCIを支える画像診断』はこちら

サイドメモ:『PCIの特殊な治療器具』はこちら

[虚血性心疾患 関連記事]